��57��@�S�������w�ZPTA�A������@��ʑ��

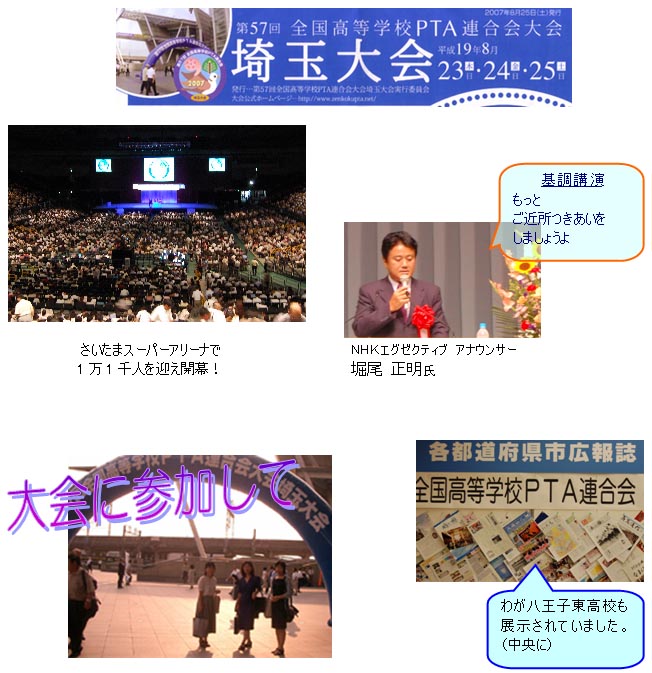

��57��S�������w�ZPTA�A�����ʑ��́A��ʃX�[�p�[�A���[�i��11000�l���}���A�u���@��]�@�ʂ�L���ɋP��������n������́v����e�[�}�ɊJ�����܂����B�������s���Y�a���w�Z�E�����w�Z���t�y���ɂ�鉉�t�̗���钆�A�Q�����o�̒��ȁA�����s�ψ����A�S��P�A������ɑ����A���o�j���̂ق��A�u�ʂ�L���ɐ��E���삯��́\��҂ւ̃��b�Z�[�W�v�Ƃ����e�[�}��NHK�G�N�[�N�e�B�u�A�i�E���T�[�x���������ɂ��L�O�u�����s���܂����B���A���Z���̔��\�Ƃ��āA��ʌ�����4�c�̂ɂ�镑�䋣�����傫�Ȕ�����������܂����B

���̍�ʃX�[�p�[�A���[�i�̈��ɂ́A�e���̑�\�̍L���W������A�䂪�����q�����Z�̍L�u�u紉��V�v108�����A�����s��\�̍������Z�A���������Z�Ƌ��ɁA�W������܂����B

2���ڂ́A4���ȉ�ł̎��ᔭ�\�E�������c�ɉ����A3���ʕ��ȉ�ł́A����̉ۑ��3���グ�A��u���ƃp�l���f�B�X�J�b�V�������A��ʌ��e���ɂ����Ă����Ȃ��A�����Ȏ��^�����������Ȃ��܂����B

�����q�����ZPTA�͑��1���ڂ́@�L��ψ��E�{����5���ŎQ���B2���ڂ͑�1���ȉ�ƁA���ʑ�3���ȉ�ɕ�����ĎQ���������܂����B���A��ʑ��̎Q�����e�ڍׂɂ��܂��ẮA�����q�����Z�z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ����Ă��������܂��B�܂��A���S�̂̏ڍׂɂ��܂��ẮAPTA��ɍ�ʑ����s�ψ���ҏW�̑��v��������t���܂����̂ŁAPTA�����o�R�ł������������B

�y���@���z

�@�@8��24���i���j�@����1���ځ@�S�̉�@��ʃX�[�p�[�A���[�i

�@�@�@�@���Z���ɂ��A�g���N�V����

�@�@�@�@�J��@�@�\����

�@�@�@�@���Z���ɂ�锭�\

�@�@�@�@�@�@�nj��y�@�@�o���G�@�@�������䚒�q�@�@�����c����

�@�@�@�@�L�O�u��

�@�@�@�@�@�u�ʂ�L���ɐ��E���삯��́v�@NHK�G�O�[�N�e�B�u�A�i�E���T�[�@�x��������

�@�@�@�@���S�u�b

�@�@�@�@�@�@�����W�H���N�𗬂̉Ə����@�@�˓c�F�Y��

�@�@�@�@3�Ȃ��^���錾

�@�@�@�@�����J�����A�@�@�@

�@�@8��25���i�y�j�@����2���ځ@���ȉ�E���ʕ��ȉ�

�@�@�@�@��1���ȉ�@�@�@��{�\�j�b�N�V�e�B

�@�@�@�@�@���Z�����PTA�@�@�@�q�ǂ������������]������w�Z�Â����PTA����

�@�@�@�@��2���ȉ�@�@�@������������Z���^�[�����A

�@�@�@�@�@�i�H�w����PTA�@�@�@�q�ǂ��̎������x������i�H�w��

�@�@�@�@��3���ȉ�@�@�@��ʉ��

�@�@�@�@�@���k�w����PTA�@�@�@���k�E�ƒ�E�n��̖����ƘA�g�ɂ��ā@

�@�@�@�@��4���ȉ�@�@�@�������s�����Z���^�[

�@�@�@�@�@�ƒ닳���PTA�@�@�@�e�Ƃ��Ċw�Ԃ��ƁA�l����ׂ�����

�@�@�@�@���ʑ�1���ȉ�@����s�����Z���^�[

�@�@�@�@�@���ێЉ�ŋ��߂���l�ԗ͂̈琬��PTA�̂����

�@�@�@�@�@�@�`�ʂ�L���ɏΊ�Ő��E���킯�����邽�߂Ɂ`

�@�@�@�@���ʑ�2���ȉ�@�����s�������

�@�@�@�@�@������̐��i��PTA�̖���

�@�@�@�@�@�@�`�P�������̂��߂ɒn���ɂ₳������������T��`

�@�@�@�@���ʑ�3���ȉ�@�������s����ق����݂�

�@�@�@�@�@���Љ�̐i�W��PTA�̖���

�@�@�@�@�@�@�`���Љ�̒��Ń�������}�i�[����Ă�ƒ�ɂ�������������`

����1���� 8��24���i���j�@�S�̉�i��ʃX�[�p�[�A���[�i�j

�Q���ҁF������c�E�×F�����ē�

���@�L�O�u���w�ʂ�L���ɐ��E���삯��́\��҂ւ̃��b�Z�[�W �x

�@�@�u���ҁ@NHK�G�N�[�N�e�B�u�A�i�E���T�[�F�x���@������

�@�@�u���ҁ@NHK�G�N�[�N�e�B�u�A�i�E���T�[�F�x���@������

- ����NHK�ɓ��Јȗ��A�i�E���T�[��ł���Ă��܂����A���Ђ����Ă̍��͓��{��̎g�����ɕq���ɂȂ炴��܂���ł����B�G��̎g�������Ⴄ�A���i�����o���Ă͂����Ȃ��A����ׂ�̂��|���Ȃ������炢�ł��B�����č��A���{�ꂪ����Ă���ƌ����Ă���̂��܂����A���{��̗���͕�e�͂̂���A�L���������{��ɂ���ƌ������Ƃ��Ǝv���܂��B���{�l�͔��ɑ����̊O������g���܂������̊O����͓��{��̖��Ƃ͈�����j���A���X�������Ďg�p����܂��B�O�����������邱�Ƃɂ���ē��{��͖L���ɂȂ��Ă���ƌ������Ƃł��B���@�̊Ԉ�������t�͎g�p���Ă͂����Ȃ��Ǝw�E����l�����܂����A���t�͂������̂ł��B����Ƌ��ɕς��̂�N���~�߂��܂���B���͂ނ��늰�e�ł����Ăق����Ǝv���܂��B

- ���̒S�����Ă���u���ߏ��̒�́v�͔ԑg���f150����z���A���̔ԑg���N���܂ƂȂ��āA�e�n�ŗl�X�Ȓn�拻���̉^���������オ�����ƕ����Ă���܂��B�����͂ɗ��炸�ɁA�����B�̗͂����Őg�߂Ȗ����������Ă������ƁA�V�����`�̋ߏ��Â������A�n��̗͂��`������Ă��܂����B

- ���̔ԑg���i��Ă��ċ������̂͏Z���p���[�̑傫���ł��B���̃p���[�Œn��̗͂��Đ����A��ҒB��n��̒��ň�ĂĂ����ė~�����Ǝv���܂��B��҂̒��ɂ͋K����Ƃ��Ă��܂��^�j��Ȏq�������邩������܂���B�������K���͐l�Ԃ���������̂ł��B�K�������ɂ����j��҂�r�����Ă��܂��̂ł͂Ȃ��A���̋K����j�����̂��A���R�₻�̋C�����𗝉����Ă����ė~�����̂ł��B�Ⴂ���͈���݉z�������A�ЂƂ��ǂ̐l���ɂȂ���������͑����m���Ă���܂��B��҂Ɋ��e�ł����ė~�����Ǝv���܂��B

���@���S�u�b�@�u������͂��͂����ވ��S����v

�@�@�����W�H���N�𗬂̉Ə����F�˓c�@�F�Y��

- ���Z���̎����̃g�b�v�͑��̔N��ƈႢ�A�j�q�ł͌�ʎ��̂ŁA���q�ł͎��E�ƌ�ʎ��̂��قړ������炢�̊����ł��B

- ������ւł̎��̂͌���܂������A���̑���A�����Ԃɓ��悵�Ă̎��́A���]�Ԃ̎��̂������Ă��܂��B�w�Z���ł̎��̂͑S�̂�2���Ȃ̂Œn��ł̎��̂������ɖh�������d�v�ł��B�����ł��c���͏��Ȃ����w����蒆�w�����A���w����荂�Z����2�`3�{���炢�̊����Ŏ����Ɋ������܂�Ă��܂��B���E���Z���Ȃ疢�R�Ɏ��̂ɑ���Ȃ��悤�ɋ��炷�邱�Ƃ��o���܂��B���ꂪ�u������́v�ƌ�������̂ł��B

- ���Ȃ��Ƃ͂����w�Z���ł̎����A���̂�h�����Ƃ��d�v�ł��B����13�N�ɗc�A���A���A���Z�Ɉ��S�}�j���A����z�z���܂����B���̒��ɂ͓]���Ȃǂ̐������̂���s�@�N���A�ЊQ��Q�ւ̑Ή��܂ł��܂܂�Ă��܂��B

- �ŋ߂łĂ������ƍ߁A�g�т�}��ɂ����ƍ߁A����͂��ƒ�̕��Ōg�тɃt�B���^�����O���|���Ă����ĉ������A������A�G�C�Y����Ȃǂ������ɑ���Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ɕK�v�ł����A�������炷�邾���ł͂Ȃ��Љ��ƒ�ł̉������l�ԊW������ꂽ���Ƃɂ�����������悤�ł��BPTA�ł̎��g�݂����肢�������܂��B

- �q���̐�����͂���ނ��ƁA���S������n�����邱�Ƃ��厖�ł��B���N�ő̗͂�����A�����S�����邱�ƁA�S���k�����炪�K�v�Ƃ���Ă��܂��B

����2���ځ@8��25���i�y�j ��1���ȉ�i��{�\�j�b�N�V�e�B�j

�Q���ҁF����o�E����

���@�w�q�ǂ������������]������w�Z�Â����PTA�����x

�y���ᔭ�\�z

- �R�������x�m�g�c�����w�ZPTA

�x�m�R�w�A�{�����e�B�A�p�X�|�[�g�̒P�ʔF�萧�x�ȂǓ��F����w�Z�ւ̃T�|�[�g����- �����Ɍ��C�Ƃ��Ă̍u����

�q�ǂ��Ƃ̊W�A�ƒ�ł̖��ɂ��ĂȂ� - �w���Ղł̃o�U�[

���k�̊�]�ɉ��������i�w���i�J���{�W�A�ւ̖{�I�A���k��̐��X�@�̍w���j - �x�m�o�R�������ւ̋���

- �������T�C�N������

- �����Ɍ��C�Ƃ��Ă̍u����

- �ΐ쌧����������w�ZPTA

�����ň�ԍs���̑����w�Z�ւ̍s���x��- �A�N�g�@���k�����̋���s���̃S�~���W��@�߂����`�Ɣ����̃T�[�r�X

- �Ղł̂߂����`�̓X�@�u����������v�̉^�c

- PTA����ł̃G�A�R���������c�@�d�C��ςݗ��āA���S

- �����֍����w�ZPTA

�i�H�x���A�����L��A�ی��̈�̈ψ��C����3�N�ԁA�����̔C����1�N- PT�t�H�[�����@�@�S�̉�u����@�@�w�N���U��

- PTA�i�H���w��@�@���s�Ɩ��É��̑�w�����݂Ɍ��w

- PTA�ɂ��t�A�H�̌�ʎw���@�@�P�W�n���3�`6�����@����600���̕ی��

- �����Ղł̕ی�ҁA�搶�A���k�̎O�ґR�̃f�B�x�[�g���

�����Ղł̋i�����J�Á@�ی�ҁA�搶�̐����t�@���k�ւ̌�肩��

- �啪�����O�d�_�ƍ����w�ZPTA

���N3���Ŕp�Z����A����3�N��2�w��67���ݐЁ@�����~�n���ɐV�����������Z���������āA�{�݂����L�B�����Ɏq�ǂ������ɏ[�������w�Z�����𑗂点�邩- ���78����PTA����39����PTA�g�D�̋�����}��

- �����𒆐S�Ƃ������ۃ`�[���̌����@�u�ꐶ�����Ȏp���q�ǂ��ɂ݂��悤�A���Ώo���鎖��`���悤�v�@�@�����Ղł̔��\�A�搶���Q��

- ��啔�ɒS���s����U�蕪�����s�ӔC����������B

- �ږ╔�͐��k�ɂ��������ڂ���̎��z�z�B�_���́u�����Ȏ킩��傫�Ȋ�]�̎�����Ă悤�v�@�����Ղł́A���������ڂ���R���e�X�g�����B

- �I���W�i���|���V���c�쐬�A���S�̎O�p�`�͒��_�̐��k��搶�ƕی�҂��x����̐}�ĉ��B���k�ɖ����z�z�A�搶�A�ی�҂͌l���S�ɂĒ��p�B

�y�����҂���z

�����A���҂�M������W�������Ȃ��Ă��āA�l�Ɛl�Ƃ̘A�g������Ȃ��Ă��Ă���B���̌����Ƃ��āA�@�@�����ŃT�[�r�X���@���Ől���^�S��P�ӂŌq����W�����Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B�@�A���Ȓ��S�I�ő��҂̎����l���Ȃ��B�@�B�l��ƒ���Čq����A�n���A�����W������Ă��铙���l������B�q�ǂ��͕ی�҂����ł��A�w�Z�����ł�����Ă����̂ł͂Ȃ��B�ƒ�ł͌l�A�w�Z�ł͏W�c�̐����Ŏq�ǂ���������炪�Ⴄ��������B�����炱��������m�邱�Ƃ��K�v�ł���A�܂��A��l���m���x�������p���q�ǂ��ɂ݂��鎖�ŁA�q�ǂ������͐M�����鎖���w�Ԏ����o����B����̐��Ƃ̋��t�ƁA�q��Ă̐��Ƃ̕ی�҂��݂��Ɏx���������͂ƂĂ���Ȏ��ł���B

�q�ǂ��B���Љ�ɏo�āA�ꂵ���Ă����������Ă����ׂɁA

�@�l�ƌq����A�F�߂���A�K�v�Ƃ���Ă���Ƃ����u�W�v�@

�A�����]�A�ߋ��\���݁\�����@�@�ƌq���钆�ōl����Ƃ����u���ԁv

�B���l�ɗ����ꂸ�A�����̗͂Ŏ��Ȃ����肷��Ƃ����u�����v

����3�̎��_���q�ǂ��B�ɐA���t���ĐL���Ă���������ł���B

����2���� 8��25���@�@��3���ȉ�i�������s����ق����݂�j

�Q���ҁF���E��

���@�w���Љ�̔��W��PTA�̖����@���Љ�̒��Ń�������

�@�@�}�i�[����Ă�ƒ�ɂ�������������x

�@�@��u���@�V�ێj�����i�}�g��w��w�@�}���ُ�f�B�A�����ȏy�����j

�@�@�y�̎�|�z

�@�@�@�@�l�b�g���[�N�Љ�ɂ�����w�Z�E�ƒ�ɂ�����l���̕ی�

�@�@�@�@�i�q�ǂ��Ƌ��t��e�Ƃ̊Ԃ̏��i�����ӎ����āj

��Љ�̐i�W�́A���b�ƕ��Q���\����̂ɂȂ��Ă��܂��B�֗��ɂȂ�������A������̋@��Ɨʂ����ӂ�Ă��āA�d�v�ȏ�����ɂ����Ȃ��Ă��܂��B�܂��u���O�Ŏ����̏��h���ɂ��炵����A���l���U��������Ƃ������M���铖���҂ɂȂ邱�Ƃ��琶���邳�܂��܂ȕ��Q���N�����Ă��܂��B�u���O�E�v���t�E�f���E�t�@�C�������E�`���b�g�EWIKI�EMIXI�Ȃnj��t�͒m���Ă��Ă����Ԃ�m��Ȃ��A�q�ǂ��̌g�ѓd�b�̒ʐM�����͔c�����Ă��Ă��A���̗��p���Ԃ͔c�����Ă��Ȃ��A�C���^�[�l�b�g�͗��p�����Ă��邪�A�{�����Ă���T�C�g��T�[�r�X��m��Ȃ��Ƃ������͑����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�q�ǂ��Ƌ����鑤�̏��i���ŁA�w�����鑤���ω��ɂ��Ă������A�c��������Ȉq���ɂȂ߂��邱�Ƃ�����܂��B�������A�V�����Ƃ������ƂɐU���Ȃ��A�Ƃ܂ǂ�Ȃ��Ŗ{�������Ďw�����Ăق����ł��B�܂��A�q���͐e�����邱�Ƃ����Ă��܂��B��@�Ƀ\�t�g���R�s�[���Ȃ��Ȃǐe���g�������𗥂����@�ߏ���ӎ����K�v�ł��B�e���Ǘ����ׂ��p�X���[�h�̐ݒ�̊Â��Ōl���R������A�_���g�T�C�g�ւ̐ڑ��Ȃǂ̖��������Ă��܂��B���k�����́u�C���^�[�l�b�g�z�b�g���C���Z���^�[�v�u�C���^�[�l�b�g���S���S���k�v�ցB

�w�Z�ɂ�����l���̕ی�͕s�K�v�Ȏ�������Ă��錻����܂��B�ً}�A���Ԃ����Ȃ��A��ʐ^���̖��낪���Ȃ��Ȃǂ̉ߏ蔽�������������Ă��܂��B�������t�Ԃ�ی�҂Ƃ̊Ԃŋ��L���Ȃ��ȂǁA���̈����ɑ���ޏk���ʂ������ɂȂ��Ă��܂��B���̈���ŁA�����ی�҂̌l���͌l�̃p�\�R���ɕۑ�����Ă�����A�������₷��USB�������X�e�B�b�N�ɕۑ�����Ă��錻����ȂǁA�l���u�ی�v�Ƃ������t�ɂ܂ǂ킳��āA�{���A�Ή����ׂ��u�ی�v�Ƃ͈قȂ�Ή����U������܂��B�l���ی쐧�x�́A�����͌l�̓��ӂ��K�v�ł����A�l�̐����g�̍��Y�ی�⎙���̌��S�琬�̂��߂ɂ͕K���������ӂ��K�v�ł͂���܂���B�����̌��S�琬�̂��߂Ȃ�A�w�Z�Ƃo�s�`�Ƃ̏�L�����͂Ȃ��̂ł��B�u���p�ƕی�̃o�����X�v���Ƃ�K�v������̂ł��B�@

�p�l���f�B�X�J�b�V����

�@�@�@�@�@�i��i�s�E�E�v�،��u���@�i�[�J�s����ψ���Q�����w�Z����ے��j

�@�@�@�@�@�p�l���[�E�E�V�ێj�����E�r�c�N�����i����V���ЕҏW�ǎ������ҏW�����j�E

�@�@�@�@�@�{�������i��ȏ��q��w�Љ���w���Љ���w�ȋ����j�E

�@�@�@�@�@�Ƌߑ��c���i������w�l���w�������w�ȍu�t�j

�@�@�@�@�@�i�p�l���[���ꂼ��̗���ŏ�Љ�̌���Ɛe��o�s�`�̖������Ă���܂����B�j

�p�l���f�B�X�J�b�V�����ڍ�

| �V�� | �g�ѓd�b�̎g�p�ɓ������Ă̓��[���i�g�ѓd�b�s�����p�h�~�@�j�E�������i�e�ɖ��f�������Ȃ��j�}�i�[�i�d�Ԃ̒��ő吺�Řb���Ȃ��j���ƒ�łǂ��Ή����邩����B�C���^�[�l�b�g�̖@�I�K�����ǂ����Ă��Ȃ��Ƃ悭�����邪�A�V�������ɑ���@���i�u���[�L�j�͎��O�K���������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�l�ԎЉ�̓R�~���j�P�[�V�����ɂ���Đ��藧���Ă���B���̎�i�Ƃ���IT�Z�p���g���Ă���ɉ߂��Ȃ��B�܂��A��������10�N�Ȃ̂Ŗ������œ�����O�B�M���̂Ȃ����H������Ă���̂Ɠ����Ȃ̂Ő�������Ă��Ȃ������͗��p�҂��C�����邱�Ƃ��K�v�ł���B����Z�p�I�ɂ��������o���オ���Ă���̂ŁA���̓��[���ƃ}�i�[�ŏ������l���Ă����K�v������B���{�ł͌g�щ�ЂɃt�B���^�����O��w�͋`���ɂ��鎖���������B |

| �r�c | �q�ǂ������͐S�z��Y�ݎ��������Ă������͂��܂A������߂Ă���̂ŁA�l�b�g���͂����ɂ��Ă���̂ł͂ƍl������B���������x�z����l�b�g��ł����ɐl�ԓI�ɐU�����邩���厖�B�ƒ�ł͐l�ԂƂ��ĉ����厖����̓I�ȍޗ��i��F�ЊQ�������������\VS�l�b�g��̌Ăт����Ń{�����e�B�A���W�܂������j�Řb���������Ƃ���B�@�q���[�}���E�r�[�C���O�ł͂Ȃ��@�r�[�C���O�E�q���[�}���ł��肽���B�u���_����B�v�Ƃ�����Ƃ͏����ĂĂ����B�Ⴆ�A�u�����̐��b������B�v�E�u�A���̐��b������B�v�E�u�ǂ���̐��b�����Ȃ��B�v�@�̎����ł́A�A���̐��b�������q������I�ɍD�܂������ʂ��o���Ă���B�A���͐��b�����Ă����������Ȃ�����A��Ԃ���Ɋώ@���Ȃ�������Ȃ��B�����Ɂu�������Ă�����B�v�Ƃ����C�������K�v�ƂȂ�A����ւ̎v����肪���܂�Ă���B���r�L�^�X�����PTA�̗��O�́u�w�т������U�w�K�̏�v�������ЂƂ�PTA������BParticipation�i�Q���j�EPerspective�i�݂Ƃ����jTotality�i�S�̐��j Autonomy (������) |

| �Ƌ� | �q�ǂ������̓R�~���j�P�[�V�������Ƃ肽�����Ă��邪���[���̂����Ŗ���Ȃ��A�z�[���y�[�W�ŏ����A�N�������̃T�C�g�ɃA�N�Z�X���Ă��邩�m�F���ăV���b�N����Ȃǖ�������Ă���B���k�ɂ���w���ɂ͒��ڑΘb���邱�ƂŁA�ЂƂЂƂ����Ă���B�e�͎q�ǂ����ǂ�Ȃ��̂����Ă��邩�A�N�Z�X���Ă݂�̂������B�u�ʖڂȂ��̂͐�Αʖځv�Ɠ`���邱�Ƃ���B�l�b�g��ʼn����N���Ă���̂��F�����邱�Ƃ���͂��߂悤�B���̕��������邪�L������������Ɠ`���悤�B |

| �{�� | ���f�B�A�͌l�̐S�̗L�l���g�傷��c�[���B������̈琬�ɕK�v�Ȏ��ȋK���E���ȓ��������S�ɔ��B����ɂ͒m���E�S�i��ɂ���Ă���Ɗ����Ă���l�́A���l����ɏo����j�E�l����Z�p�i�ᔻ�I�ɂ��̂��݂遁�N���e�B�J���V���L���O�A���_����́j���K�v�B���Z���͐e��w�Z�̉��l�ς�v����q���Ɋ����Ă���B�g�тɊւ��ẮA�ƒ낪���ӔC�҂ł���w�Z�̃R���g���[���O�ł���B |

�y���@�z�z

�������ȏ�Љ�ɂ��炳��Ă���q�ǂ������ɐe�Ƃ��ĕK�v�Ȏ��͓�����O�̃������������邱�ƁA������Ă���Ƃ������S����^���鎖�A�����ĉ�������Ȃ̂͐e�����p�ŋK�͂����������Ɗ����܂����B�킩��Ȃ����ƂɌ˘f������ߏ蔽�����邱�ƂȂ��A�q�ǂ������ƈꏏ�ɍl���Ă������Ƃ���B���r�L�^�X����̂o�s�`�̗��O�́u�w�т������U�w�K�̏�v�Ƃ���������܂������A��l�ł��鎄�������o�����X���o�������Ďq�ǂ������̎�{�ƂȂ��悤�Ɋ������Ă��������Ǝv���܂��B